Research Blog & News

Auszeichnung für Dresdner Knochenforscher

Bei der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie (DGE) werden herausragende wissenschaftliche Arbeiten auf dem Gebiet der Osteologie mit dem von Recklinghausen Preis ausgezeichnet. In diesem Jahr wurde diese Ehre einem Forscherteam des Bone Lab Dresden zuteil.

Dresden, 09.03.2021

Dr. med. univ. Nikolai Jaschke gelang unter der Supervision von PD Dr. Tilman Rachner und Dr. Andy Göbel der Nachweis einer neuen Funktion des Proteins Dickkopf-1 (DKK1). „Dickkopf-1 ist primär für seine Rolle in der Regulation des Knochenstoffwechsels bekannt. In unseren Untersuchungen konnten wir nun jedoch anhand klinischer Daten, Zell- und Tierversuchen eine wichtige Rolle des Proteins bei Entzündungsreaktionen identifizieren. Diese Ergebnisse könnten eine plausible Erklärung für die Assoziation hoher DKK-1 Produktion durch Malignomen und der Entwicklung von Knochenmetastasen darstellen, sowie eine therapeutische Relevanz für andere, weitverbreitet Entzündungs-assoziierte Erkrankungen haben“ berichtet Nikolai Jaschke.

„Wir hoffen, dass unsere Studie wichtige Erkenntnisse zum pharmakologischen Potential DKK-1-basierter Therapien liefern kann“, so Tilman Rachner.

Nikolai Jaschke hat an der medizinischen Universität Innsbruck 2018 sein Medizinstudium abgeschlossen und absolviert derzeit gefördert von der Studienstiftung des Deutschen Volkes und dem Mildred-Scheel-Nachwuchszentrum Dresden sein PhD-Studium in der Arbeitsgruppe Rachner/Göbel im Bone Lab von Prof. Hofbauer und Prof. Rauner an der TU Dresden. Anfang 2022 wird Herr Jaschke voraussichtlich nach Abschluss seines PhD zurück in den klinischen Alltag wechseln.

FOP Germany supports the Bone Lab Dresden

Dresden, 03.11.2020

Last week, we received the wonderful news that the FOP Association in Germany (www.fop-ev.de), a patient organization, will support research in the Bone Lab Dresden that is connected to heterotopic ossification and FOP. Receiving such a generous gift from FOP eV is a tremendous honor and highly motivating! We are delighted to have the support from such an active patient group!

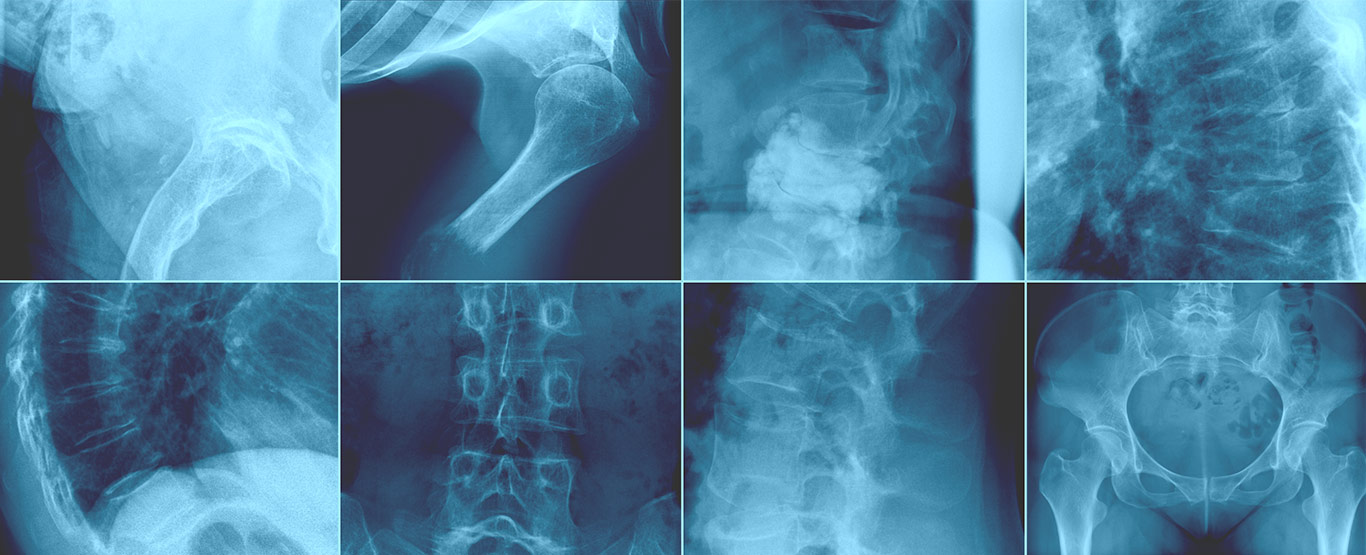

FOP is an ultra-rare disease that is characterized by excessive heterotopic ossification that progressively limits movement. All patients with FOP have a characteristic malformation of the great toe, thus, rendering this malformation a diagnostic criterion for the disease. FOP results from mutations in the ACVR1 gene, which encodes for the BMP type I receptor ALK2. These mutations lead to hyper-responsiveness of this receptor to various ligands of the TGFb/BMP superfamily. The Bone Lab has recently discovered the potential of Tfr2-ECD to limit heterotopic ossification in mouse models by scavenging these ligands. Future research, also supported by the Eva Luise and Horst Köhler Foundation for Rare Diseases, will investigate if this treatment also has potential to reduce ossifications in FOP.

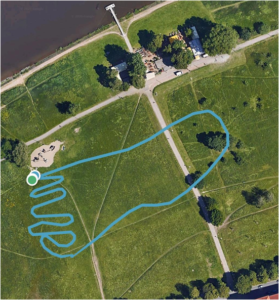

The Bone Lab is dedicated not only to contribute to identifying novel disease mechanisms and/or therapeutic options for FOP, but also to raise awareness for this rare disease. As such, we recently participated in the ECTS Charity Run (https://www.ects2020.org/mediaroom/ects-ects-academy-charity-event-run-for-fop/), which raised funds for FOP France, and won the category for “Best Map”. We hope that with leaving this Foot print, people will be made aware of FOP.

Tracing Iron

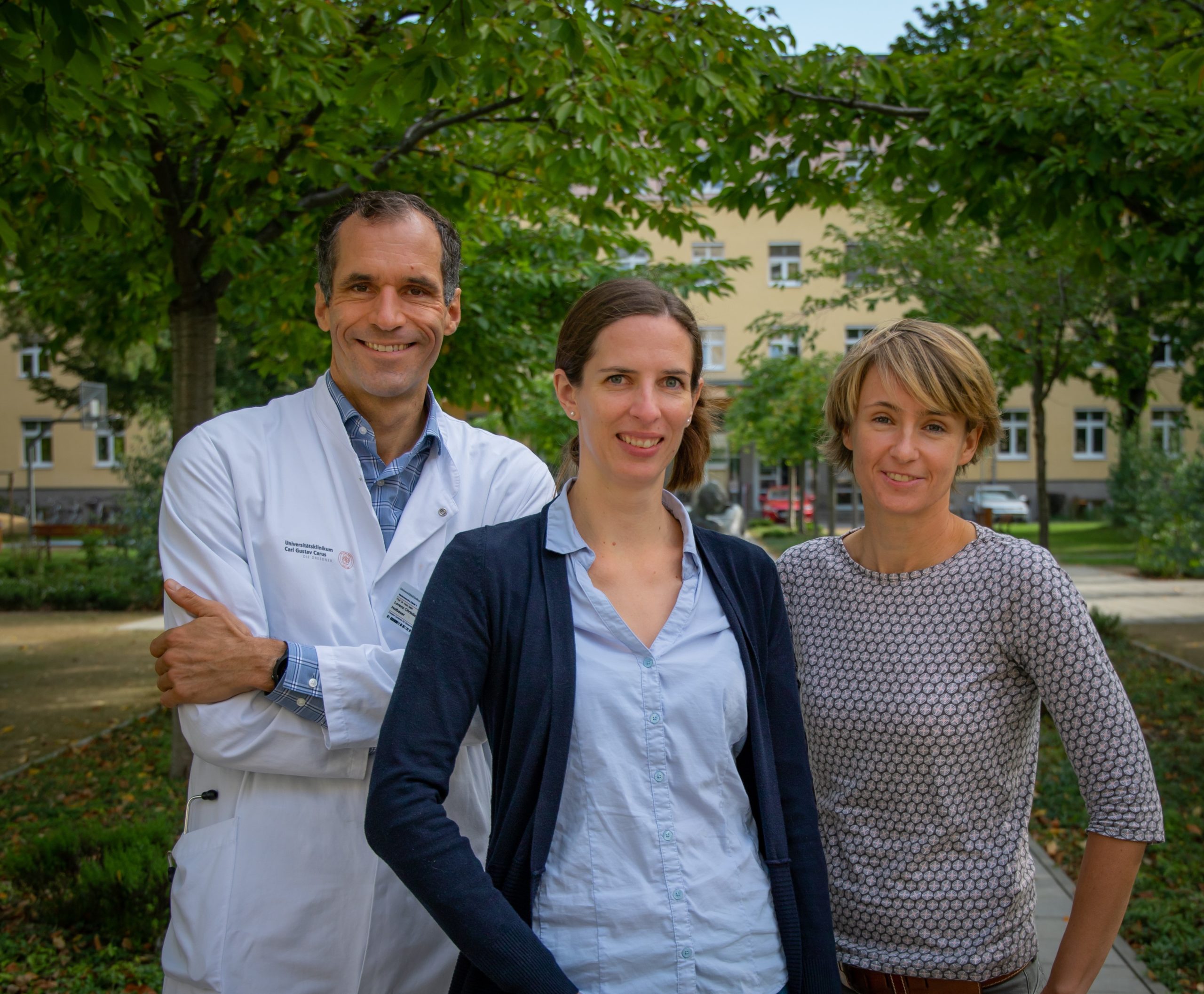

Newly funded Research Unit FerrOs studies effects of iron metabolism on bone and liver health. Professor Martina Rauner and associates receive 4.5 million Euros for DFG Research Group.

Dresden, 16.10.2020

The trace element iron is essential for life. The liver is a central organ for iron homeostasis and maintains systemic iron levels in a narrow range that is optimal for human health. Iron deficiency is commonly the result of inappropriate uptake as in vegetarians or after chronic blood loss. The resulting iron-deficiency anemia is a common disease of the elderly. However, iron overload due to hematologic or genetic disorders is also detrimental for health and may damage a variety of organs, including the liver, the heart, the pancreas, and the testes. Also, bone is susceptible to iron alterations, since both iron deficiency and overload impair bone strength and promote fragility fractures.

The Deutsche Forschungsgemeinschaft is now funding The Research Unit „Role of iron metabolism in the osteohepatic axis“ (FerrOs) with 4.5 million € over four years. Professor Martina Rauner from the Bone Lab Dresden & the Center for Healthy Aging (Department of Medicine III) of the Universitätsklinikum Dresden coordinates this interdisciplinary consortium. The researchers try to decipher the fine-tuning of iron regulation between the liver and bone and clarify the role of hepcidin, ferroportin, and BMP signaling in this communication.

To this end, TU Dresden scientists cooperate with groups from Heidelberg, Münster, Ulm and Zürich in nine projects, five of which involve Dresden-based PIs, including Martina Rauner, Ulrike Baschant and Lorenz Hofbauer. With this program, the FerrOs group aims to obtain new insights into mechanisms of iron-related disorders and to develop novel dual therapies that concurrently target bone and liver diseases in patients in the future.

Congratulations to Martina Rauner, Ph.D.

2020 Fuller Albright Award Recipient

Dresden, 22.09.2020

Martina received this year’s Fuller Albright Award! The award is given in recognition of meritorious scientific accomplishment in the bone and mineral field to an ASBMR member. The ASBMR thereby honours Martina’s studies on novel roles of multiple molecules involved in the Wnt signaling pathway across an array of conditions including metabolic, inflammatory, and malignant bone diseases.

Fuller Albright, M.D., was a much beloved investigator and teacher whose unparalleled achievements include significant contributions to the study of the renal effects of parathyroid hormone, estrogen use in osteoporosis, Vitamin D resistant rickets, and establishment of the Endocrine Unit of the Massachusetts General Hospital.

Für einen guten Zweck: StoneMan Miriquidi – auf dem Rennrad für die Stiftung

Dresden, 18.08.2020

Nach einer kurzen Nacht brachte uns ein schwarzer Minivan um 4 Uhr früh von Dresden nach Zinnwald und entlud uns in die Dunkelheit im Böhmisch-Sächsischen Grenzgebiet. Die schwüle Hitze der Vorwoche war nach Gewitterschauern einer angenehmen Frische gewichen. Es war angerichtet. Bei 19°C, bewölktem Himmel und abtrocknenden Straßen pedalierten wir um halb sechs los. Zu viert fuhren Fiona, Peter, Matthias (Kardiologe – bei solchen Touren nie verkehrt) und ich flott los. Geschmeidig umkurvten die Vorderleute die Überreste von Flora und Fauna auf dem Asphalt. Die 6 Atü im Schlauch, der steife Rahmen des Orbea-Boliden und historisches Kopfsteinpflaster schüttelten mich durch. Ich war wach. Es war mittlerweile hell geworden und die abwechslungsreiche Streckenführung führte durch hübsche Landschaften mit Nebel-verhangenen Tälern, enge Schluchten mit wilden Bachläufen und alten Bergbaustätten. In den ersten gut zu fahrenden 100 km lag der Schnitt bei 27km/h mit 1600 Höhenmetern. Einige giftige Rampen mit 16-18% Steigung erforderten den Einsatz von 400 Watt. Nach 110 km war erster Boxenstop zum Nachtanken. Das nächste Ziel war der Fichtelberg bei km 160, mit 1215 m der höchste Berg in Sachsen und unserer Tour. Von Rittersgrün über Tellerhäuser wurde es nun kühler und ich kurbelte als Letzter nach oben. Da ich eine Abzweigung übersehen hatte und bis zum Ortsschild von Oberwiesenthal abgefahren war, kamen für mich noch unnötige 200 Höhenmeter und für die Gruppe 15 Minuten Wartezeit in der Kälte dazu (sorry!). Nach einer rasanten Abfahrt am Hotel von Olympiasieger Jens Weißflog und der Kultkneipe Prijut12 vorbei und absurd steilen Gegenanstiegen am Skihang roulierten wir immer nahe an der Deutsch-Tschechischen Grenze entlang nach Osten. Doch beim Stoneman rouliert man eigentlich nie, sondern steuert sofort wieder den nächsten Gipfel an. Der Bärenstein zog mit knapp 900 Metern noch einmal Körner. Der zweite Boxenstop führte uns bei km 205 zum Billa in Weipert/Vejprty, einer Deutsch-Tschechischen Stadt: Wasser, Wassermelone, Kefir und Rosinenschnecken. Dann begann der dritte und härteste Teil und für etwa zwei Stunden wurde es nun auch noch sonnig-warm. Die Verpflegung war schnell ausgedünnt – Fiona holte ihre Süßigkeiten raus. Saigerhütte (flach) und Schwartenberg (steil) waren die nächsten Zwischenziele, danach ging es auf dem Erzgebirgskamm über Rolling hills durch einen kühlen schattigen Wald nach Holzhau. Dort begrüßten uns nach einer halsbrecherischen Abfahrt mit 18% Gefälle Mitglieder des PetzRacing Teams. Noch eine letzte Station: Über Altenberg fuhren wir in einer geschlossenen Mannschaftsleistung mit leeren Tanks und glücklichen Gesichtern nach Zinnwald zurück, von wo aus wir 13 h zuvor unsere Tour de Saxe begonnen hatten. Unser Rücktransport wartete bereits und der Stiftungsvorstand Professor Manfred Gahr war zusammen mit seiner Ehefrau zum Empfang gekommen – eine sehr schöne Geste! Mein besonderer Dank gilt Fiona Kolbinger, Peter Müller und Matthias Pohl.

Wir verbinden unsere Fahrt mit einem guten Zweck und möchten gerne insgesamt 10000€ an Spenden für den Kauf von Fahrradergometern für ältere Patienten mit Knochen- und Krebserkrankungen sammeln. Bislang sind etwa 7500€ zusammengekommen. Wenn Sie uns unterstützen möchten, können Sie dies gerne hier tun:

Fazit: In der Goldedition ist der Stoneman Miriquidi Road keine Genußfahrt, sondern eine anspruchsvolle, aber machbare Tagesetappe, die man sehr früh beginnen sollte. Die Organisation und die Streckenführung mit kurzfristigen Gpx-Updates sind exzellent und zeigt abseits großer Straßen die Highlights des Erzgebirges. Das Wetter war optimal, ebenso die Renneinteilung. Als Vorbereitung sind die HeimatLight oder die V-Touren der ElbSpitze zu empfehlen (www.petzracing.de)

Technische Daten des Boardcomputers:

313,2 km, 5927 Höhenmeter, 12h54min, 8288 Kilokalorien, 8337 ml Schweißverlust

Temperatur im mittel 23°C (min 19, max 33), Geschwindigkeit (Schnitt 24,3 km/h, max 65)

Elena Tsourdi received a grant to investigate the impact of hypethyroidism on osteocytes

Dresden, 20.07.2020

PD Dr. med. habil. Elena Tsourdi has been awarded a grant from the Fritz Thyssen foundation to investigate the impact of hyperthyroidism on osteocytes. During the last 7 years she has assessed how thyroid hormones interact with bone cells especially through the regulation of the Wnt signaling pathway.

Now, she will expand her research on osteocytes, testing the hypothesis of whether hyperthyroidism can induce mobilization of bone mineral by the osteocyte and thus lead to bone loss. Her aim is to better understand these pathophysiological mechanisms which help to develop more individualized approaches to prevent and treat thyroid hormone-associated bone disease.

The Fritz Thyssen Foundation was the first large private individual foundation established in the Federal Republic of Germany after the Second World War. It promotes several fields of scientific research, devoting special attention to medical research.

Mit Sport Brücken schlagen – Eine Chirurgin, ein Knochenforscher und ein Maschinenbauingenieur radeln für die Hochschulmedizin Dresden

Dresden, 23.06.2020

Ihr Spende können Sie bequem über folgenden Link tätigen: www.ukdd.de/stoneman2020

New funding to investigate innovative treatment approach for Osteogenesis Imperfecta

Dresden, 07.05.2020

The Bone Lab Dresden received another funding from the DFG to investigate a new treatment approach for Osteogenesis Imperfecta (OI), also known as “brittle bone disease”, a genetic bone disorder that is characterized by low bone mass, reduced bone strength, and fractures. Project leader, Dr. Ingo Grafe, and his research team will analyse to what extent TGF-β-inhibition can improve the treatment response to intermittent PTH treatment in OI. Dr. Grafe joined the Bone Lab and the Division of Endocrinology, Diabetes, and Bone Diseases at the Universitätsklinikum Dresden in the end of 2019 as a Clinician Scientist. He is an expert in bone disorders, mouse models of bone diseases, and signaling pathways that control bone homeostasis.

Based on preliminary findings, Dr. Grafe believes that the results of his project will provide important new insights of the molecular and cellular mechanisms that contribute to the bone fragility in Osteogenesis Imperfecta, and that these findings may also translate into a novel treatment concept that is based on the distinct pathophysiology of OI. Furthermore, the mechanistic insights learned within this three-year project could also translate to other common bone diseases, such as osteoporosis, and might pave the way for better bone treatment options.